昔、自分は「勉強」という言葉が嫌いでした。というのも、「強いる」ニュアンスがあったからです。学ぶこと自体は好きで、だからこそそれなりの大学に入れたのかもしれませんが、ともかく学びを強いられることは苦手でした。

誰しも強いられることを好むのは稀だと思います。強いるというものは必ずネガティブなニュアンスが含まれます。ネガティブなことが常に好きな人って、まあ変わってると思います。

さて、強いるということは時に、外部と内部で全く違った形相を呈します。例を挙げてみましょう。

自衛隊の人がいます。自分の友人にもいました。この方は日々苦しい訓練の中、身体を追い込んで研鑽に励んでいました。さて、これは強いられているのでしょうか。

外部から見ると、ある人はそういう厳しい鍛錬を強いられていると感じるでしょう。一方で、内部から見ると、鍛錬を課されているだけで強いられているわけではないといいます。もちろん上官や訓練内容によっては強いられていると感じることもあるでしょうが、自分の友人に限っては「俺が望んだことだから、苦しいけど、苦しくはない…」といったようでした。

修行僧も同じことが言えます。自分は曹洞宗の家に生まれたのですが(分家の一つが昔お坊さんだったようです。今は知りません)総本山の永平寺では決まって厳しい修行があるといいます。修行に入る前に門前で半日も起立で覚悟を見られる、とか、詳しくはないですが生活全てが修行と捉え、何事につけても決まりがあるそうです。

これは強いられていると言えるのでしょうか。

ま、ここまでは個人っぽい話です。次は最近見た選挙に関してのある投稿です。

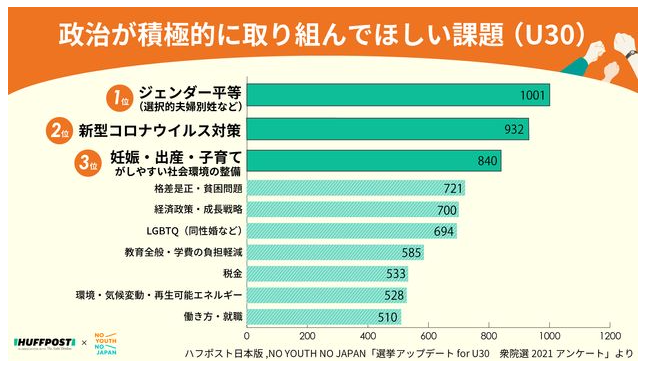

自分はこれを見た時に非常に違和感を感じました。載せませんが、この投稿の反応の多くは「やっぱりみんなジェンダー平等を望んでるんですね!」「若者の意識が反映されています」といった感じです。ハフポストのTwitterのリプを見てね。

多くは言いませんが、エコーチェンバー現象…

なんとなく、フィードバックが+に設定されたディレイみたく少数の声がそれをまとめたメディアによって恣意的に増幅されているように思えます。最初は個人の声だったのにもかかわらず、アンケートの過程でサンプリングからさまざまなフィルタを通過した結果です。

これは、我々「ハフポスト界隈の外」から見ると、無意識的な強制に見えてしまうはずです。

強いる、ということは社会のものではないということ、何となくみんな知っているのだと思います。上での例のように、個人単位に存在しているのでしょう。でも、いつの間にか圧力に加担してしまう。

社会に強いられている、というのは(社会が幻想であることはまた別に書きますが)個人が複数になって強いているということです。我々は鯨のような巨大な動物なのではなく、鰯の群れのように大きな魚を振舞う小さな存在です。

今、多くの人が社会に問題を提起し、強いられている(それはハラスメントをしないように強制するメタ的なハラスメントもある)ことに気付くチャンスに溢れています。同時に、自分は、みんなは、強いられていることに気づくことを課せられている気がします。

これは社会、それを形作る共同幻想からの強制になってきているのではないかというのが最近の心配事なのです。一人一人の期待が集まることで、その輪にいない人に結果として強いることになる。これは、意識しなくても起こることです。それがSNSなどでさらに起こりやすくなったのでしょう。

多様性のテーマには大きな壁があるのはご存じの人もいるでしょう。簡単に言うと、多様性を規定せねば行動ができないが、多様性の規定が多様性を失わせる、といった感じです。LGBTもそうですね。枠にはめないとわかりにくいが、枠外が生まれる。結果LGBTQ…+といったわけわからんことになってしまいました。

このトレードオフ、あるいはジレンマ、こういった形が自由を押し出す今まさに社会的な圧力として強いるということを課してきているのではないかと思うのです。

自由…なんでも調べられて簡単にあらゆる情報が手に入る時代、仕事さえ人とほとんど会話することなく家で済ませられたり、さらに、自分の良く思う人、よく思われている人だけでSNSの友達を規定できる時代、全てが自由になったと思えるかもしれません。しかしながら、自分たちは日々自分に興味のある情報を積極的に取り入れ、その情報で自分を塗り固めている(ペルソナもそうかもしれない)のではないですか。

自由になったようで、自ら自由を棄却しないと自己を保てないのかもしれません。これは本質的な自我の課題です。

同じように、自由に発信しているつもりで、自分も、発信を受け取る側も実は互いに相手の反応を固定化させているのではないかと感じます。エコーチェンバー現象が問題になるわけです。

解決方法があるかというと、難しいところです。真の解決は望めないでしょう。今の自分ではジレンマである以上バランスをとるしか方法が見いだせません。

ただ、バランスをとる足がかりになるのはコミュニケーションであると確信しています。文書でも、会話でも、「言わなくてもわかるでしょ」が最も大きな障害かな、そう思います。

上に述べたように、強いるというものは社会という大きなモノではないのです。自分のコミュニティというものが、どういうものを自分に期待させているのか、自分はコミュニティに何を期待するのか。そのバランスが崩れ、強いるということになっていないのだろうか。個々人単位で、たまにでも吟味してみるのが大切になってきそうです。